Ketika penulis konten di tim startup saya memakai istilah ride-sharing merujuk pada layanan Uber dan Grab di salah satu draft artikelnya, saya refleks protes. “Memangnya Uber dan Grab itu ride-sharing? I don’t think so.”

“Tapi mereka sudah populer sebagai ride-sharing,” kilah dia.

“Well, itu salah kaprah,” saya tetap ngeyel. “Menurutku mereka tetaplah bisnis yang nilai sharingnya amat kecil. Beda dengan Nebengers.” (Nebengers.com memungkinkan kamu ‘nebeng’ apabila ada mobil yang searah setujuan denganmu.)

Percakapan beberapa bulan lalu menggema di benak saya hari-hari ini ketika dunia maya diramaikan oleh berita tentang demonstrasi supir angkutan umum menentang layanan transportasi online seperti Uber dan Grab.

Orang ramai membandingkan bisnis model Uber dan teman-temannya, dengan bisnis model konvensional yang selama ini menjadi tatanan yang disepakati dan tunduk pada regulasi.

Mendadak semua orang lancar melafalkan istilah sharing economy.

Table of Contents

ToggleKita bahas dulu deh tentang ride-sharing.

Saya pengguna Uber dan Grab, sebagaimana saya pengguna Blue Bird (sebelum 22 Maret 2015). Namun saya nggak mentah-mentah percaya pada apa saja yang disuguhkan oleh media dan mampir ke mata atau telinga saya.

Kalau orang-orang bilang layanan Uber adalah ride-sharing, saya tetap berkata: tidak, itu bukan ride-sharing.

Alasan saya sederhana saja.

Anggaplah saya punya mobil. Saya berangkat bekerja dari Kalibata menuju Cengkareng (jauh bener, gapapa, biar contohnya mantap aja). Daripada mobil saya kosong karena saya sendirian, mending saya tawarkan pada orang-orang yang punya rute sama dengan saya, siapa tahu mereka mau naik mobil saya.

Saya nggak harus pasang tarif untuk orang-orang yang mau naik mobil saya. Namanya juga sharing toh? Berbagi. Paling-paling urunan buat ongkos bayar tol. Boleh deh kalau mau nambah dikit buat memperingan ongkos beli bensin.

Kalau Uber?

Dari awal perjalanan, driver nggak punya arah tujuan yang lantas ditawarkan pada rider (begitu sebutan mereka untuk “penumpang”). Malahan, driver yang harus menuruti tujuan rider.

Driver nggak bertujuan sharing agar dapat teman selama perjalanan.

Tujuan driver menjalankan mobil cuma cari duit. Itu aja.

Iya, Uber punya fitur “Share my ETA” untuk mencari teman seperjalanan yang rutenya sama dan berbagi ongkos. Tapi, selama setahun lebih saya pakai Uber, saya belum pernah tuh memakai fitur ini. Boleh dibilang ini “fitur pemanis” aja ujung-ujungnya ya menghasilkan duit bagi driver.

Jadi, bagi saya, Uber itu ya bisnis transportasi berbasis online. Nggak usah diembel-embeli dengan ride-sharing agar lebih berkesan kerakyatan dan berjiwa sosial. Perkara tarifnya memang lebih murah daripada taksi konvensional, itu juga ada itung-itungan bisnisnya ‘kan?

Merujuk pada contoh saya di atas, Nebengers.com-lah yang pantas dijuluki sebagai ride-sharing. Karena mereka tidak bertujuan cari duit.

Dan ternyata nggak cuma saya yang berpandangan Uber bukan ride-sharing. Business Insider menggambarkannya dengan tepat:

Having friends to stay over on a Saturday night is sharing. Handing them a bill with their breakfast makes me a hotelier. Giving somebody a lift is sharing. Charging them for it makes me a cabbie. Lending somebody a tenner until tomorrow is sharing. Charging them 6% interest for it is usury.

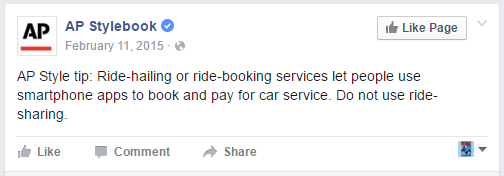

AP Stylebook menyarankan jangan memakai istilah ride-sharing, melainkan pakailah istilah ride-hailing.

Sekarang, mari kita berkenalan dengan makhluk yang mendadak populer di berbagai situs dan media sosial.

Apa sih sharing economy itu?

Sharing economy, atau collaborative consumption adalah sebuah bentuk model bisnis baru yang dibangun berdasarkan konsep berbagi sumber daya (shared resources). Kemampuan untuk berbagi dari sumber daya yang tersedia ini kemudian memungkinkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap barang atau jasa ketika mereka membutuhkannya, alih-alih harus membelinya dan hanya digunakan ketika mereka membutuhkannya. – Fitri Safira M.M., SWA.co.id 20 Maret 2016

Contoh ekstrimnya gini: alih-alih beli villa di Bali yang hanya saya tempati tiga bulan sekali pas saya liburan ke Bali, mending saya menginap di rumah teman saya. Selain gratis, yakaleee saya mampu beli villa di Bali. (Well, in the next 10 years, maybe?)

Alih-alih beli mobil, saya pakai Uber yang konon mengusung konsep sharing economy ini.

Apabila ditekankan pada “konsep berbagi sumber daya (shared resources)”, sepintas terlihat bahwa Uber berbasis sharing economy. Uber menyediakan aplikasi dan teknologi, pemilik mobil menyediakan mobil dan menanggung biaya operasional seperti bensin dan biaya perawatan. Jadilah: sharing economy!

Benarkah?

Saya sendiri lebih mengamini tulisan Giana M. Eckhardt dan Fleura Bardhi di HBR.org ini:

Sharing is a form of social exchange that takes place among people known to each other, without any profit. Sharing is an established practice, and dominates particular aspects of our life, such as within the family. By sharing and collectively consuming the household space of the home, family members establish a communal identity. When “sharing” is market-mediated — when a company is an intermediary between consumers who don’t know each other — it is no longer sharing at all.

Sama seperti kutipan saya di cerita soal ride-sharing di awal. Ketika kita menyediakan kamar buat teman (atau orang asing, bahkan), itu namanya sharing. Tapi ketika dia mau pulang esoknya dan kita sodorkan tagihan untuk biaya bermalamnya, itu namanya bisnis.

Dari sisi saya sebagai konsumen, ketika saya naik mobil Uber, saya nggak berbagi perjalanan saya dengan driver. Saya membayar dia untuk membawa saya ke tempat tujuan yang telah saya tentukan. Lalu di mana letak sharing-nya? Entah.

Anyway, dalam pandangan saya selaku orang awam, istilah sharing economy telah mewabah sedemikian rupa sehingga startup macam Uber dan Airbnb dan banyak lainnya menggunakannya sebagai mantel pelindung agar perusahaan mereka terlihat berjiwa sosial dan tidak terlihat sebagai serigala bisnis yang rakus memangsa pasar.

Adakah sharing economy yang benar-benar nyata?

Ada.

The real sharing economy is where people genuinely do share skills, information, knowledge and/or assets with each other in a way that creates additional value for everyone. (Duncan McCann, Neweconomic.org)

Sharing economy telah ada sedari dulu, saat manusia belum mengenal credit card ataupun uang tunai. Manusia berbagi tempat tinggal, saling bantu sesuai keahlian.

Pun kita telah menerapkan sharing economy, ketika kita berkunjung ke sebuah kota dan memilih menginap di rumah teman daripada menginap di hotel.

Ketika dikombinasikan dengan teknologi, kegiatan the real sharing economy tetap ada meskipun tidak begitu booming dibanding bisnis yang mengklaim berbasis sharing economy.

Nebengers adalah contoh kegiatan the real sharing economy. Para pelaku di sana tidak bertujuan mengambil untung, melainkan benar-benar berbagi. Daripada ke Bandung sendirian dan kursi kosong, mengapa tidak mencari teman yang satu tujuan?

Couchsurfing adalah contoh lain tentang kegiatan the real sharing economy. Kalau Nebengers menawarkan berbagi transportasi, Couchsurfing menawarkan berbagi akomodasi. Sayangnya, Couchsurfing mengalami kemandegan dalam pertumbuhannya, bahkan sempat mengalami berbagai masalah meskipun kini Couchsurfing sedang berjuang mengulang kejayaannya.

Jadi, apakah kita akan tetap mengagung-agungkan sharing economy seperti pengertian yang telah tersebar luas di Indonesia belakangan ini, yang sebenarnya lebih bertitik berat pada “economy” dan melupakan sisi “sharing“?

Saya lebih setuju memakai istilah access economy (karena si empunya supply membuka akses pada pengguna untuk menggunakan resource mereka).

The real sharing economy is (almost) dead, dan yang sekarang sedang trending sebagai sharing economy adalah model bisnis berbasiskan kolaborasi antara pemilik resource (misalnya: Uber sebagai pemilik aplikasi dan teknologi, driver sebagai pemilik mobil).

Terlepas dari masalah sharing economy ini, saya tidak menolak bisnis model yang diterapkan Uber dan Grab. Saya tetap berharap Uber dan Grab bisa eksis di Indonesia, tentunya mengikuti regulasi yang akan ditetapkan segera oleh pemerintah.

Namun saya tetap hati-hati menggunakan istilah sharing economy.

Bagaimana dengan kamu?

3 Responses

Keren kakak, uda cocokjd columinst di New York times. Keep it up!

Eh, Yik, keren sungguh! Aku kira kamu nge-share tulisan siapaaaa gitu, sampai ngeh bahwa ini tulisanmu 😀 😀 😀

Tulisannya keren sekali kak, dengan penuturan yang baik.

yap saya setuju kalo uber bukan ride sharing. Btw busway asli mana sebenarnya mbak?