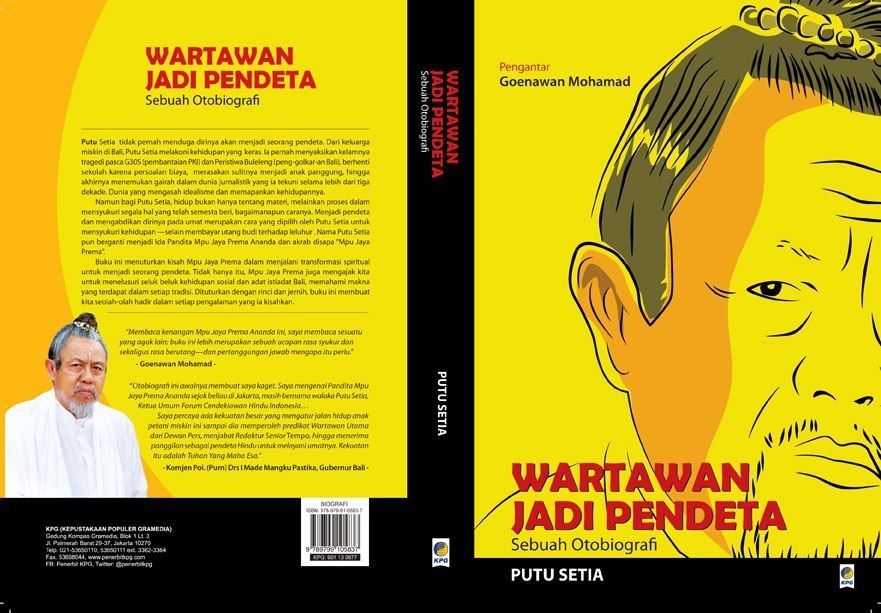

Sebenarnya ini bukan buku baru. Terbit pada bulan Mei 2013, “Wartawan Jadi Pendeta, Sebuah Otobiografi” ini baru minggu kemarin benar-benar saya beli. Ditulis oleh Putu Setia, nama pop mantan wartawan TEMPO yang sekarang bernama Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, buku setebal 404 halaman ini lancar saya kunyah dan memberi banyak pelajaran buat saya.

Sudah lama saya follow Mpu Jaya Prema di twitternya @mpujayaprema, meskipun komunikasi hanya searah. Ya siapalah saya, seorang follower belaka yang sudah merasa lebih dari cukup bisa menikmati kicauan beliau tentang aktifitasnya sehari-hari sebagai pendeta di Bali, diselingi komentar-komentarnya tentang kejadian yang sedang trend saat ini. Dari kicauan beliau, saya menangkap irama santai tapi serius, humor yang bikin senyum saja tanpa perlu terjengkang ngakak.

Begitu pula dengan buku “Wartawan Jadi Pendeta” ini. Cerita dari masa kecil hingga masa sekarang dilantunkan secara santai. Kepahitan hidup saat remaja, saat awal menikah, kok ya sampai nggak terasa kepahitannya buat saya. Mungkin karena Mpu (saya sebut begitu saja ya biar singkat) menjalaninya dengan tanpa ndresula (bahasa Jawa, kurang lebih artinya tanpa ngedumel). Jalani saja, dan percaya Yang Di Atas akan membuka jalan dan memberikan yang terbaik.

Itu salah satu pelajaran yang saya petik dari buku ini. Nggak cukup kita berusaha, tapi juga perlu memasrahkannya pada Yang Di Atas.

Pelajaran selanjutnya, yang terkenang oleh saya dari buku ini adalah rasa syukur yang luar biasa, terutama ketika Mpu baru saja menikah dan puji Tuhan istrinya seorang yang baik budi. Menanggapi kesederhanaan hidup mereka, komentar sang istri suatu malam sungguh sederhana: “Kita lebih kaya dari gelandangan di terminal Suci.” (hal 246)

Sungguh, rasa syukur yang menggetarkan. Saya sendiri, meski sudah dikaruniai hidup yang bagi banyak orang sungguh diimpikan, sejatinya sering gundah merasa tidak puas. Padahal, setiap saya melihat para tukang sapu di pinggir jalan, para pemulung yang kesana-sini jalan kaki, atau mbak-mbak pramuniaga di toko swalayan yang musti kerja berdiri sepanjang hari, setiap itu pula saya mengucap syukur atas hidup saya yang penuh kemudahan ini. Namun saya sering lupa, saya masih suka mendongak melihat mereka yang hidup bergelimang harta dan kemewahan, dan itu membuat saya lupa bersyukur.

Episode yang mencekam juga kita dapati di buku ini, tentang jaman tumbangnya PKI. Sebagai seorang muda, Mpu ikut menjadi saksi kekejaman di Pulau Bali. Bahkan ikut menyaksikan pembunuhan seorang tokoh – meski Mpu bilang, cukuplah dia simpan sebagai memori terburuk di hidupnya. (hal 120)

Perjalanan hidup beliau dari seorang yang bukan siapa-siapa, hingga menjadi wartawan majalah terkemuka, hingga menjadi pendeta, sungguh menarik untuk disimak. Banyak tambahan pengetahuan tentang Bali dan kehidupan spiritualnya, yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Nggak cuma pengetahuan, saya juga mendapat cermin tentang kehidupan, yang bisa menjadi bekal bagi saya pribadi.