Lima bulan saya tinggal di Jakarta. Setiap bertemu kenalan baru (atau teman lama), pertanyaan yang pasti terlontar adalah: “Kok mau sih pindah ke Jakarta? Bukannya enak tinggal di Bali?”

Sebagai manusia yang sedari dulu terbiasa hidup berpindah-pindah ala nomaden, bagi saya sih tinggal di Jakarta sama enaknya dengan tinggal di Bali – atau di mana saja. Memang, di Jakarta nggak ada pantai yang secakep Bali, di Jakarta saya nggak bisa seenaknya pergi ke bar buat minum-minum atau dugem sampai pagi. Tinggal di Jakarta berarti nggak bisa ke Ubud setiap akhir pekan atau kapan saja saya mau.

Tapi tinggal di Jakarta berarti tinggal bersama kekasih saya – dan itu sudah mengalahkan semua-semua yang tidak bisa saya dapatkan dari Jakarta.

Terlepas dari faktor kekasih, sebenarnya hidup dan tinggal di Jakarta itu nikmat kok. Asalkan tahu tips dan triknya saja.

Kunci pertama sebagaimana yang sering saya tuliskan di sini adalah: penerimaan. Saya menerima bahwa saya memilih tinggal di Jakarta. Ada banyak konsekuensi dari pilihan saya itu, dan saya menerima semuanya. Di antaranya sudah saya tulis di paragraf kedua di atas, kesenangan-kesenangan yang tidak bisa saya nikmati lagi. Ya, terima aja! Habis perkara.

Setelah penerimaan (yang tulus dan ikhlas tentunya, bukan yang terpaksa), saya nggak berhak untuk banyak komplain. Katanya terima konsekuensi hidup di Jakarta, berarti nggak boleh komplain, bukan? Jakarta macet? Ya, jangan komplain, dari jaman dulu juga sudah terkenal kalau Jakarta itu macet. Hidup di Jakarta mahal? Mungkin, tergantung dari gaya hidup juga ‘kan? Jadi, jangan dikit-dikit komplain dah.

Hidup di Jakarta butuh siasat khusus agar bisa eksis dan nikmat. (Sebenarnya hidup di mana saja, butuh siasat juga, tapi Jakarta butuh siasat dan strategi yang lebih yahud.)

Sudah tahu Jakarta macet, ya rencanakanlah perjalanan dengan cermat. Bagi saya, mending datang lebih cepat daripada datang terlambat. Dan selama saya lima bulan di Jakarta, janjian dengan sekian banyak orang di sekian banyak tempat, hampir tidak pernah saya terlambat. Lebih seringnya malah saya datang lebih awal dan malah tuan rumah yang terlambat. (Ya, itulah Jakarta. Tapi saya nggak komplain – paham saja bahwa semua bisa terjadi di Jakarta.)

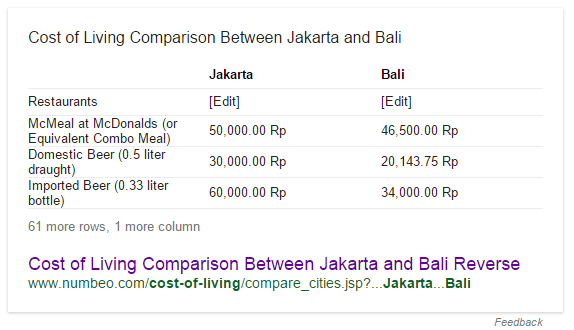

Hidup di Jakarta mahal, katanya. Ini screenshot dari situs numbeo.com tentang perbandingan biaya hidup di Jakarta dan Bali:

Untuk lengkapnya bisa dilihat di halaman yang memuat perbandingan biaya hidup Jakarta-Bali secara detil. Biaya buat sewa tempat tinggal, misalnya, dibilang Bali lebih murah 45.45% ketimbang sewa tempat tinggal di Jakarta. Groceries lebih murah Bali 20.06% daripada Jakarta. Itu sebagai gambaran saja.

Nah, gimana saya menikmati Jakarta bila segalanya lebih mahal dibanding Bali? Simpel aja: cari penghasilan yang lebih besar dong yang bisa menjamin saya nggak harus menderita dan masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak (menurut standar saya), makan yang meski nggak mewah tapi dijamin nggak sampai kelaparan, dan meski nggak ada fasilitas mobil dari kantor, saya tetap enjoy dengan Uber atau GrabCar, GoJek atau GrabBike atau ojek pangkalan, dan juga angkot.

Lagipula, mahal enggak mahalnya tergantung dari gaya hidup juga. Sekarang setiap siang saya makan di warteg dekat coworking space tempat saya mangkal (cieh, kesannya cewek pangkalan gitu). Nggak pernah lebih dari duapuluh ribu perak dan itu sudah termasuk mahal kata teman-teman saya yang penggemar warteg juga. Saya memang nggak neko-neko soal makan. Untungnya juga perut udah kebal jadi nggak bakal terserang diare gara-gara makan di pinggir jalan.

Kunci terakhir adalah: pintar-pintarlah menyenangkan diri sendiri. Karena sehari-hari makan ala warteg, boleh dong kalo awal bulan abis gajian makan agak hedon dikit, mencoba tempat makan kekinian bersama kekasih. Di Jakarta memang nggak ada pantai, tapi ada Kota Tua dan museum-museum yang siap dikunjungi. Jakarta kota seribu mall, jadi ya nge-mall aja ngadem minum kopi ala anak kekinian, sambil menyusun rencana kapan traveling. Sekali lagi, saya anaknya nggak neko-neko, seperti akhir pekan ini ngadem di rumah bersama kekasih, browsing sana-sini dan menulis, itu semua sudah membuat saya bahagia.

Jadi, kalau disimpulkan, ini tips saya menikmati Jakarta:

- Menerima dengan ikhlas bahwa saya tinggal di Jakarta dengan segala kompleksitasnya

- Nggak usah banyak komplain

- Rajin cari duit biar bisa mengimbangi mahalnya biaya hidup di Jakarta

- Pintar-pintar menjaga gaya hidup

- Pintar-pintar menyenangkan diri sendiri

Sebenarnya, terlepas dari segala keburukan Jakarta, ada juga kok kebaikannya bagi saya:

- Ritme hidup di Jakarta sangat dinamis, bikin saya yang dasarnya pemalas ini terpaksa harus rajin biar nggak ketinggalan kereta

- Banyak kesempatan terbuka lebar bagi mereka yang mau berusaha

- Bertemu banyak kenalan baru dari berbagai latar belakang dan profesi yang berbeda, lain dengan di Bali yang ketemunya “lo lagi lo lagi” dan kalau nggak orang hotel ya anak travel agent

- Buat traveling, biaya penerbangan ke berbagai tujuan bisa lebih murah lho daripada Bali, jadi bisa aja berakhir pekan ke Belitung, atau Makassar, atau ke luar negeri macam Singapore, Malaysia dan Filipina (kalo diniatin sih)

*****

Dua minggu terakhir ini, dari coworking space tempat saya ngantor sehari-hari, saya pulang naik angkot. Sebulan pertama saya selalu berangkat naik Uber atau Grabcar, dan pulang naik Uber atau Grabcar atau Gojek atau GrabBike. Setelah tahu bahwa ada angkot yang lewat daerah tempat tinggal saya, akhirnya saya memberanikan diri naik angkot. Di benak saya soalnya tertanam pikiran kalau naik angkot itu serem. Penjambretan dan tindak kriminalitas lainnya, bikin saya nggak berani naik angkot.

Ternyata, nyaman aja tuh. (Buat yang mau komentar: ih, kok mau-maunya naik angkot, saya cuma mau bilang: situ bayarin hidup saya?)

Memang sih, dibanding naik ojek yang cuma butuh 15 menit untuk mencapai tujuan, naik angkot butuh waktu satu jam karena rute yang memutar, ngetem di pasar, dan musti ngadepin kemacetan. Tapi ya santai saja, ini Jakarta, bung!

Pertama kali saya naik angkot, penumpangnya cuma seorang ibu tua. Begitu saya duduk di sampingnya, dia langsung berkomentar soal gerimis yang tiba-tiba datang. Kami akhirnya bercakap tentang cuaca. (Gitu aja sih, tapi saya baru sadar bahwa selain orang-orang yang saya temui di kantor atau sehubungan dengan pekerjaan, saya nyaris nggak pernah berkomunikasi.)

Pernah ketiban apes naik angkot yang supirnya nyambi pacaran. Hestek: overheard in Jakarta. Karena saya duduk tepat di belakang supir, saya bisa menyimak jelas percakapan dia dengan penumpang wanita setengah baya di sampingnya. Sepertinya sih mereka baru saja kenal, karena si wanita bercerita tanpa henti tentang sejarah hidupnya. Si pak supir menanggapinya dengan sabar, sama sabarnya dengan saya karena dia pelan sekali mengendarakan mobil, seperti nggak mau cepat sampai agar lebih lama menikmati momen kebersamaan dengan si wanita.

Lebih apes lagi pada malam yang lain, saya dan beberapa penumpang diturunkan di tengah jalan dengan alasan si pak supir harus mengurus titipan STNK atau apalah. Alhasil saya cengok di pinggir jalan sebelum persimpangan Pancoran yang macet seperti biasa. Karena nggak mau pusing, ya sudahlah lanjut naik taksi saja.

Tapi saya masih butuh ojek buat berangkat tiap pagi. Saya nggak mau pusing dan menghabiskan energi karena jalanan macet. Mending naik ojek agar cepat sampai dan badan masih segar. Meskipun, ongkos naik ojek pangkalan (GoJek dilarang masuk ke kawasan tempat tinggal saya) lebih mahal daripada ongkos naik Uber. Gapapalah, pemerataan pendapatan.

Dan saya menikmati pemandangan yang disuguhkan setiap saya berangkat dan pulang. Melewati pasar, deretan rumah-rumah yang telah dihancurkan karena terletak di bantaran rel kereta, pengkolan yang masih saja dijagai oleh pak ogah (entah apa sebutannya sekarang?), warung-warung dan berbagai usaha kecil seperti kios laundry dan kios buah, semua terekam di ingatan.

Setiap saya pulang, dari garis finish si angkot saya berjalan ke tempat tinggal saya, melewati jalanan ramai yang seringnya macet gara-gara pintu kereta, melewati jajaran para penjual yang marak setiap malam. Saya selalu berpikir, merekalah tulang punggung Indonesia. Usaha kecil menengah yang menguatkan bangsa ini dan yang membuat Indonesia tetap ada, nggak tergerus badai krisis di masa lalu.

Setiap berangkat dan pulang, saya melewati tempat pembuangan sampah dengan baunya yang menusuk. Toh tetap saja ada yang beraktifitas di sana: truk sampah yang datang dan pergi, para pemulung, dan entah mengapa tetap lho ada warung yang buka di sekitar sana. Suatu malam di angkot saya tersadar, bahwa inilah Jakarta, tidak hanya mall yang gemerlap dan resto mewah ala borjuis, tapi juga sampah dengan bau yang tidak enak.

Inilah kehidupan, paling tidak bagi saya. Dan inilah kehidupan yang saya cinta dan akan saya hidupkan sehidup-hidupnya.

4 Responses

Begitulah meskipun Jakarta sangat identik dengan kemacetan namun tetap dirindu hahaha. Keep dringking Kopi Indonesia

Hehe iya, siapa suruh datang Jakarta! Salam ngopi Indonesia, terima kasih sudah mampir ya!

Wah terima kasih tipsnya, berguna sekali buat mereka yang akan merantau atau baru saja pindah ke Jakarta

Terima kasih sudah mampir! Jakarta itu keras, namun masih tetap bisa dinikmati 🙂